Edad Contemporánea

La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y la actualidad. Comprende, si se considera su inicio en la Revolución francesa, de un total de 232 años, entre 1789 y el presente. En este período, la humanidad experimentó una transición demográfica, concluida para las sociedades más avanzadas (el llamado primer mundo) y aún en curso para la mayor parte (los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados), que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes insospechada, pero que han agudizado las desigualdades sociales y espaciales y dejan planteadas para el futuro próximo graves incertidumbres medioambientales.

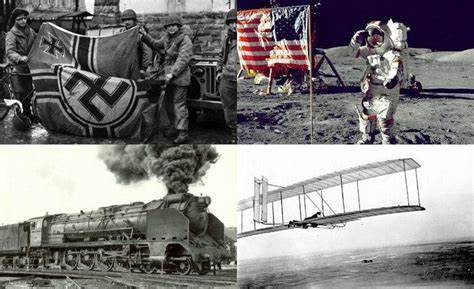

Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de Revolución Industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad de clases presidida por una burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales (los privilegiados) y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo (el movimiento obrero), en nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas (Revolución liberal, nacionalismo, totalitarismos); así como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por la humanidad.

La ciencia y la cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo y fecundidad; mientras que el arte contemporáneo y la literatura contemporánea (liberados por el romanticismo de las sujeciones académicas y abiertos a un público y un mercado cada vez más amplios) se han visto sometidos al impacto de los nuevos medios de comunicación de masas (tanto los escritos como los audiovisuales), lo que les provocó una verdadera crisis de identidad que comenzó con el impresionismo y las vanguardias y aún no se ha superado.

En cada uno de los planos principales del devenir histórico (económico, social y político), puede cuestionarse si la Edad Contemporánea es una superación de las fuerzas rectoras de la modernidad o más bien significa el periodo en que triunfan y alcanzan todo su potencial de desarrollo las fuerzas económicas y sociales que durante la Edad Moderna se iban gestando lentamente: el capitalismo y la burguesía; y las entidades políticas que lo hacían de forma paralela: la nación y el Estado.

En el siglo XIX, estos elementos confluyeron para conformar la formación social histórica del estado liberal europeo clásico, surgido tras la crisis del Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen había sido socavado ideológicamente por el ataque intelectual de la Ilustración (L'Encyclopédie, 1751) a todo lo que no se justifique a las luces de la razón por mucho que se sustente en la tradición, como los privilegios contrarios a la igualdad (la de condiciones jurídicas, no la económico-social) o la economía moral contraria a la libertad (la de mercado, la propugnada por Adam Smith -La riqueza de las naciones, 1776). Pero, a pesar de lo espectacular de las revoluciones y de lo inspirador de sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad (con la muy significativa adición del término propiedad), un observador perspicaz como Lampedusa pudo entenderlas como la necesidad de que algo cambie para que todo siga igual: el Nuevo Régimen fue regido por una clase dirigente (no homogénea, sino de composición muy variada) que, junto con la vieja aristocracia incluyó por primera vez a la pujante burguesía responsable de la acumulación de capital. Esta, tras su acceso al poder, pasó de revolucionaria a conservadora, consciente de la precariedad de su situación en la cúspide de una pirámide cuya base era la gran masa de proletarios, compartimentada por las fronteras de unos estados nacionales de dimensiones compatibles con mercados nacionales que a su vez controlaban un espacio exterior disponible para su expansión colonial.

En el siglo XX este equilibrio inestable se fue descomponiendo, en ocasiones mediante violentos cataclismos (comenzando por los terribles años de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918), y en otros planos mediante cambios paulatinos (por ejemplo, la promoción económica, social y política de la mujer). Por una parte, en los países más desarrollados, el surgimiento de una poderosa clase media, en buena parte gracias al desarrollo del estado del bienestar o estado social (se entienda este como concesión pactista al desafío de las expresiones más radicales del movimiento obrero, o como convicción propia del reformismo social) tendió a llenar el abismo predicho por Marx y que debería llevar al inevitable enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. Por la otra, el capitalismo fue duramente combatido, aunque con éxito bastante limitado, por sus enemigos de clase, enfrentados entre sí: el anarquismo y el socialismo (dividido a su vez entre el comunismo y la socialdemocracia). En el campo de la ciencia económica, los presupuestos del liberalismo clásico fueron superados (economía neoclásica, keynesianismo -incentivos al consumo e inversiones públicas para frente a la incapacidad del mercado libre para responder a la crisis de 1929- o teoría de juegos -estrategias de cooperación frente al individualismo de la mano invisible-). La democracia liberal fue sometida durante el período de entreguerras al doble desafío de los totalitarismos estalinista y fascista (sobre todo por el expansionismo de la Alemania nazi, que llevó a la Segunda Guerra Mundial).

En cuanto a los estados nacionales, tras la primavera de los pueblos (denominación que se dio a la revolución de 1848) y el periodo presidido por la unificación alemana e italiana (1848-1871), pasaron a ser el actor predominante en las relaciones internacionales, en un proceso que se generalizó con la caída de los grandes imperios multinacionales (español desde 1808 hasta 1976, portugués desde 1821 hasta 1975; ruso, alemán, austrohúngaro y turco en 1918, tras su hundimiento en la Primera Guerra Mundial) y la de los imperios coloniales (británico, francés, neerlandés y belga tras la Segunda). Si bien numerosas naciones accedieron a la independencia durante los siglos XIX y XX, no siempre resultaron viables, y muchos se sumieron en terribles conflictos civiles, religiosos o tribales, a veces provocados por la arbitraria fijación de las fronteras, que reprodujeron las de los anteriores imperios coloniales. En cualquier caso, los estados nacionales, después de la Segunda Guerra Mundial, devinieron en actores cada vez menos relevantes en el mapa político, sustituidos por la política de bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. La integración supranacional de Europa (Unión Europea) no se ha reproducido con éxito en otras zonas del mundo, mientras que las organizaciones internacionales, especialmente la ONU, dependen para su funcionamiento de la poco constante voluntad de sus componentes.

La desaparición del bloque comunista ha dado paso al mundo actual del siglo XXI, en que las fuerzas rectoras tradicionales presencian el doble desafío que suponen tanto la tendencia a la globalización como el surgimiento o resurgimiento de todo tipo de identidades, personales o individuales, colectivas o grupales, muchas veces competitivas entre sí (religiosas, sexuales, de edad, nacionales, culturales, étnicas, estéticas, educativas, deportivas, o generadas por una actitud -pacifismo, ecologismo, altermundialismo- o por cualquier tipo de condición, incluso las problemáticas -minusvalías, disfunciones, pautas de consumo-). Particularmente, el consumo define de una forma tan importante la imagen que de sí mismos se hacen individuos y grupos que el término sociedad de consumo ha pasado a ser sinónimo de sociedad contemporánea.

La denominación «Edad Contemporánea» es un añadido reciente a la tradicional periodización histórica de Cristóbal Celarius, que utilizaba una división tripartita en Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna; y se debe al fuerte impacto que las transformaciones posteriores a la Revolución francesa tuvieron en la historiografía europea continental (específicamente la francesa, española y portuguesa), que les impulsó a proponer un nombre diferente para lo que entendían como estructuras antagónicas: las del Antiguo Régimen anterior y las del Nuevo Régimen posterior. Sin embargo, esa discontinuidad no parece tan marcada para el resto de los historiadores, como los anglosajones que prefieren utilizar el término Later o Late Modern Times o Age («Últimos Tiempos Modernos», «Edad Moderna Tardía» o «Edad Moderna Posterior»), contrastándolo con el término Early Modern Times o Age («Tempranos Tiempos Modernos», «Edad Moderna Temprana» o «Edad Moderna Anterior») ya que siguen usando la periodización de Celarius; mientras que restringen el uso de Contemporary Age para el siglo XX, especialmente para su segunda mitad.

La cuestión de si hubo más continuidad o más ruptura entre la Edad Moderna y la Contemporánea depende, por tanto, de la perspectiva. Si se define la modernidad como el desarrollo de una cosmovisión con rasgos derivados de los valores del antropocentrismo frente a los del teocentrismo medieval (concepciones del mundo centradas en el hombre o en Dios, respectivamente): idea de progreso social, de libertad individual, de conocimiento a través de la investigación científica, etc.; entonces es claro que la Edad Contemporánea es una continuación e intensificación de todos estos conceptos. Su origen estuvo en la Europa Occidental de finales del siglo XV y comienzos del XVI, donde surgió el Humanismo, el Renacimiento y la Reforma Protestante; y se acentuaron durante la denominada crisis de la conciencia europea de finales del siglo XVII, que incluyó la Revolución Científica y preludió a la Ilustración. Las revoluciones de finales del XVIII y comienzos del XIX pueden entenderse como la culminación de las tendencias iniciadas en el período precedente. La confianza en el ser humano y en el progreso científico y tecnológico se plasmó a partir de entonces en una filosofía muy característica: el positivismo; y en los diversos planteamientos religiosos que van del secularismo al agnosticismo, al ateísmo o al anticlericalismo. Sus manifestaciones ideológicas fueron muy dispares, desde el nacionalismo hasta el marxismo pasando por el darwinismo social y los totalitarismos de signo opuesto; aunque las formulaciones políticas y económicas del liberalismo fueron las dominantes, incluyendo notablemente la doctrina de los derechos humanos que, desarrollada a partir de elementos anteriores, dio forma a la democracia contemporánea y se fue extendiendo (como predijo un notable estudio de Alexis de Tocqueville -La democracia en América, 1835-) hasta llegar a ser el ideal más universalmente aceptado de forma de gobierno, con notables excepciones.

Sin embargo, fue la evidencia del triunfo de las fuerzas de la modernidad lo que hizo que precisamente en la Edad Contemporánea se desarrollara un discurso paralelo de crítica a la modernidad, que en su vertiente más radical desembocó en el nihilismo. Es posible seguir el hilo de esta crítica a la modernidad en el romanticismo y su búsqueda de las raíces históricas de los pueblos; en la filosofía de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y posteriores movimientos (irracionalismo, vitalismo, existencialismo, Escuela de Fráncfort); en los rasgos más experimentales del arte contemporáneo y la literatura contemporánea que, no obstante, reivindican para sí la condición de literatura o arte moderno (expresionismo, surrealismo, teatro del absurdo); en concepciones teóricas como la postmodernidad; y en la violenta resistencia que, tanto desde el movimiento obrero como desde posturas radicalmente conservadoras, se opuso a la gran transformación de economía y sociedad. Superar el ideal ilustrado de progreso y confianza optimista en las capacidades del ser humano, implicaba una noción progresista y de confianza en la capacidad del ser humano que efectúa esa crítica, por lo que esas «superaciones de la modernidad» fueron de hecho nuevas variantes del discurso moderno.

En los años finales del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX se derrumba el Antiguo Régimen de una forma que fue percibida por los contemporáneos como una aceleración del ritmo temporal de la historia, que trajo cambios trascendentales conseguidos tras vencer de forma violenta la oposición de las fuerzas interesadas en mantener el pasado: todos ellos requisitos para poder hablar de una revolución, y de lo que para Eric Hobsbawm es La Era de la Revolución. Suele hablarse de tres planos en el mismo proceso revolucionario: el económico, caracterizado por el triunfo del capitalismo industrial que supera la fase mercantilista y acaba con el predominio del sector primario (Revolución industrial); el social, caracterizado por el triunfo de la burguesía y su concepto de sociedad de clases basada en el mérito y la ética del trabajo, frente a la sociedad estamental dominada por los privilegiados desde el nacimiento (Revolución burguesa); y el político e ideológico, por el que se sustituyen las monarquías absolutas por sistemas representativos, con constituciones, parlamentos y división de poderes, justificados por la ideología liberal (Revolución liberal).

La Revolución industrial es la segunda de las transformaciones productivas verdaderamente decisivas que ha sufrido la humanidad, siendo la primera la Revolución Neolítica que transformó la humanidad paleolítica cazadora y recolectora en el mundo de aldeas agrícolas y tribus ganaderas que caracterizó desde entonces los siguientes milenios de prehistoria e historia.

La transformación de la sociedad preindustrial agropecuaria y rural en una sociedad industrial y urbana se inició propiamente con una nueva y decisiva transformación del mundo agrario, la llamada revolución agrícola que aumentó de forma importante los bajísimos rendimientos propios de la agricultura tradicional gracias a mejoras técnicas como la rotación de cultivos, la introducción de abonos y nuevos productos (especialmente la introducción en Europa de dos plantas americanas: el maíz y la papa). En todos los periodos anteriores, tanto en los imperios hidráulicos (Egipto, Mesopotamia, India o China antiguas), como en la Grecia y Roma esclavistas o la Europa feudal y del Antiguo Régimen, incluso en las sociedades más involucradas en las transformaciones del capitalismo comercial del moderno sistema mundial, era necesario que la gran mayoría de la fuerza de trabajo produjera alimentos, quedando una exigua minoría para la vida urbana y el escaso trabajo industrial, a un nivel tecnológico artesanal, con altos costes de producción. A partir de entonces, empieza a ser posible que los sustanciales excedentes agrícolas alimenten a una población creciente (inicio de la transición demográfica, por la disminución de la mortalidad y el mantenimiento de la natalidad en niveles altos) que está disponible para el trabajo industrial, primero en las propias casas de los campesinos (domestic system, putting-out system) y enseguida en grandes complejos fabriles (factory system) que permiten la división del trabajo que conduce al imparable proceso de especialización, tecnificación y mecanización. La mano de obra se proletariza al perder su sabiduría artesanal en beneficio de una máquina que realiza rápida e incansablemente el trabajo descompuesto en movimientos sencillos y repetitivos, en un proceso que llevará a la producción en serie y, más adelante (en el siglo XX, durante la Segunda revolución industrial), al fordismo, el taylorismo y la cadena de montaje. Si el producto es menos bello y deshumanizado (crítica de los partidarios del mundo preindustrial, como John Ruskin y William Morris), no es menos útil y sobre todo, es mucho más beneficioso para el empresario que lo consigue lanzar al mercado. Los costos de producción disminuyeron ostensiblemente, en parte porque al fabricarse de manera más rápida se invertía menos tiempo en su elaboración, y en parte porque las propias materias primas, al ser también explotadas por medios industriales, bajaron su coste. La estandarización de la producción reemplazó la exclusividad y escasez de los productos antiguos por la abundancia y el anonimato de los productos nuevos, todos iguales unos a otros.

La Revolución industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII se extendió sucesivamente al resto del mundo mediante la difusión tecnológica (transferencia tecnológica), primero a Europa Noroccidental y después, en lo que se denominó Segunda revolución industrial (finales del siglo XIX), al resto de los posteriormente denominados países desarrollados (especialmente y con gran rapidez a Alemania, Estados Unidos y Japón; pero también, más lentamente, a Europa Meridional y a Europa Oriental). A finales del siglo XX, en el contexto de la denominada Tercera revolución industrial, los NIC o nuevos países industrializados (especialmente China) iniciaron un rápido crecimiento industrial. No obstante, la influencia de la revolución industrial, desde su mismo inicio se extendió al resto del mundo mucho antes de que se produjera la industrialización de cada uno de los países, dado el decisivo impacto que tuvo la posibilidad de adquirir grandes cantidades de productos industriales cada vez más baratos y diversificados. El mundo se dividió entre los que producían bienes manufacturados y los que tenían que conformarse con intercambiarlos por las materias primas, que no aportaban prácticamente valor añadido al lugar del que se extraían: las colonias y neocolonias (África, Asia y América Latina, tanto antes como después de los procesos de independencia de los siglos XIX y XX).

La Revolución industrial se originó en Inglaterra a causa de diversos factores, cuya elucidación es uno de los temas historiográficos más trascendentes.

Como factores técnicos, era uno de los países con mayor disponibilidad de las materias primas esenciales, sobre todo el carbón, mineral indispensable para alimentar la máquina de vapor que fue el gran motor de la Revolución industrial temprana, así como los altos hornos de la siderurgia, sector principal desde mediados del siglo XIX. Su ventaja frente a la madera, el combustible tradicional, no es tanto su poder calorífico como la mera posibilidad en la continuidad de suministro (la madera, a pesar de ser fuente renovable, está limitada por la deforestación; mientras que el carbón, combustible fósil y por tanto no renovable, solo lo está por el agotamiento de las reservas, cuya extensión se amplía con el precio y las posibilidades técnicas de extracción).

Como factores ideológicos, políticos y sociales, la sociedad inglesa había atravesado la llamada crisis del siglo XVII de una manera particular: mientras la Europa Meridional y Oriental se refeudalizaba y establecía monarquías absolutas, la guerra civil inglesa (1642-1651) y la posterior revolución gloriosa (1688) determinaron el establecimiento de una monarquía parlamentaria (definida ideológicamente por el liberalismo de John Locke) basada en la división de poderes, la libertad individual y un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado; muchos de ellos surgidos de entre activas minorías de disidentes religiosos que en otras naciones no se hubieran consentido (la tesis de Max Weber vincula explícitamente La ética protestante y el espíritu del capitalismo). Síntoma importante fue el espectacular desarrollo del sistema de patentes industriales.

Como factor geoestratégico, durante el siglo XVIII Inglaterra (que tras las firmas del Acta de Unión con Escocia en 1707 y del Acta de Unión con Irlanda en 1800, después de la derrota de la rebelión irlandesa de 1798, consiguieron la unión con Escocia e Irlanda, formando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) construyó una flota naval que la convirtió (desde el tratado de Utrecht, 1714, y de forma indiscutible desde la batalla de Trafalgar, 1805) en una verdadera talasocracia dueña de los mares y de un extensísimo imperio colonial. A pesar de la pérdida de las Trece Colonias, emancipadas en la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1776-1781), controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, destacadamente el algodón que alimentaba la industria textil, así como mercado cautivo para los productos de la metrópolis. La canción patriótica Rule Britannia (1740) explícitamente indicaba: rule the waves (gobierna las olas).

La experimentación de la caldera de vapor era una práctica antigua (el griego Herón de Alejandría) que se reanudó en el siglo XVI (los españoles Blasco de Garay y Jerónimo de Ayanz) y que a finales del siglo XVII había producido resultados alentadores, aunque aún no aprovechados tecnológicamente (Denis Papin y Thomas Savery). En 1705 Thomas Newcomen había desarrollado una máquina de vapor suficientemente eficaz para extraer el agua de las minas inundadas. Tras sucesivas mejoras, en 1782 James Watt incorporó un sistema de retroalimentación que aumentaba decisivamente su eficiencia, lo que posibilitó su aplicación a otros campos. Primero a la industria textil, que había ido desarrollando previamente una revolución textil aplicada a los hilos y tejidos de algodón con la lanzadera volante (John Kay, 1733) y la hiladora mecánica (spinning Jenny de James Hargreaves -1764-, hiladora hidráulica de Richard Arkwright -1769, movida con energía hidráulica, aplicada en Cromford Mill desde 1771- y la mula de hilar de Samuel Crompton, 1779); y que estaba madura para la aplicación del vapor al telar mecánico (power loom de Edmund Cartwright, 1784) y otras innovaciones demandadas por los cuellos de botella a los que se forzaba a los subsectores sucesivamente afectados, poniendo a la industria textil inglesa a la cabeza de la producción mundial de telas. Luego a los transportes: el barco de vapor (Robert Fulton, 1807) y posteriormente el ferrocarril (George Stephenson, 1829), cuyo desarrollo se vio obstaculizado por los recelos sociales que suscitaba; pero que permitió extraer toda la potencialidad a las vías férreas de uso minero y tracción animal y humana que se venían utilizando extensivamente con el hierro de Coalbrookdale fundido con coque (Abraham Darby I, 1709; puente de Hierro, 1781). El vapor, el carbón y el hierro se aplicaron a todos los procesos productivos susceptibles de mecanización. El invento de Watt había representado el salto decisivo hacia la industrialización, e Inglaterra, la primera en hacerlo, se convirtió en el taller del mundo.

Estas novedades no siempre fueron bien acogidas. La sustitución del trabajo humano por máquinas condenaba a los trabajadores de la artesanía tradicional al desempleo si no se adaptaban a las nuevas condiciones laborales o la pérdida del control del proceso productivo si lo hacían. La resistencia contra ello condujo en algunos casos a la destrucción física de las nuevas industrias mecanizadas (ludismo). Los nuevos empresarios, liberados de las restricciones gremiales, consiguieron la ilegalización de cualquier forma de asociación de defensa de los intereses laborales, dejando únicamente en el contrato individual y el mercado libre la negociación de las condiciones de trabajo y salario. Simétricamente, tampoco se consentía la asociación de empresarios, por atentar contra el principio de libre competencia, fuente de toda prosperidad según el triunfante liberalismo económico de Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776). El debate historiográfico sobre si la industrialización fue un proceso más o menos perjudicial para las condiciones de vida de las clases bajas ha sido uno de los más activos, y no está resuelto. No disminuyeron los puestos de trabajo, por el contrario, aumentaron, haciendo necesaria la llegada a los masificados barrios obreros del norte de Inglaterra (Mánchester, Liverpool) de masas de emigrantes del campo (de donde eran expulsados por las poor laws -leyes de pobres- y las enclosures -cercamientos-). Por el contrario, la liberalización del precio de los alimentos básicos tuvo que esperar a mediados del siglo XIX para la abolición de las Corn Laws (leyes de granos, vigentes entre 1815 y 1846) que defendían los intereses proteccionistas de los terratenientes británicos, desproporcionadamente representados en el Parlamento y combatidos por el grupo de presión del capitalismo manchesteriano. La rebaja en el nivel salarial (que David Ricardo justificó como expresión de una necesidad económica, la ley de bronce), los horarios prolongados en trabajos insalubres y la degradación social generalizada, condujeron al pauperismo (las durísimas condiciones sociales fueron retratadas en las novelas de la época, como Los miserables de Víctor Hugo, u Oliver Twist de Charles Dickens); al tiempo que también creaban las condiciones para el surgimiento de una conciencia de clase y el inicio del movimiento obrero. También tuvieron expresión política en las revoluciones de 1830 y 1848, burguesas en su calificación social, pero con un fuerte protagonismo obrero, en particular en Francia; así como el cartismo británico.

Otras predicciones, las de Thomas Malthus (Ensayo sobre el principio de la población, 1798), advertían de forma pesimista de la imposibilidad de mantener el inusitado crecimiento de población que estaba experimentando Inglaterra, la primera en sufrir las transformaciones propias de la transición del antiguo al nuevo régimen demográfico. A medida que se industrializaban, otras naciones se incorporaron al mismo proceso, que implicaba la disminución de la mortalidad (se habían mitigado sustancialmente dos de las principales causas de la mortalidad catastrófica -hambrunas y epidemias-) mientras se mantenían altas las tasas de natalidad (ni se disponía de métodos anticonceptivos eficaces ni se habían generado las transformaciones sociales que en el futuro harían deseable a las familias una disminución del número de hijos).

Uno de los efectos de todos estos cambios, así como una válvula de escape de la presión social, fue el incremento de la emigración, la llamada explosión blanca (por ser la fase de la revolución demográfica protagonizada por Europa y otras zonas de población predominantemente europea). Campesinos arruinados y obreros sin nada que perder, se veían incentivados a abandonar Europa y tentar suerte en las colonias de poblamiento (Canadá o Australia para los ingleses, Argelia para los franceses) o en las naciones independientes receptoras de inmigrantes (como Estados Unidos o Argentina); también miembros de las clases altas se incorporaban como élite dirigente en colonias de explotación (como la India, el sudeste asiático o el África subsahariana). Explícitamente los defensores del imperialismo británico, como Cecil Rhodes, veían en la inmigración a las colonias la solución a los problemas sociales y una forma de evitar la lucha de clases. De una forma similar lo interpretaron los teóricos marxistas, como Lenin y Hobson. Una de las mayores emigraciones nacionales se produjo después de la gran hambruna irlandesa de 1845-1849, que despobló la isla, tanto por la mortalidad como por el masivo trasvase de población, que convirtió ciudades enteras de la costa este de Estados Unidos en ghettos irlandeses (donde sufrían la discriminación de los dominantes WASP, cuyas siglas significan blancos anglosajones protestantes en español). Otras oleadas posteriores fueron protagonizados por inmigrantes nórdicos, alemanes, italianos y de Europa Oriental (sobre todo las salidas masivas, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de los judíos sometidos a los pogromos).

Antes incluso de que las transformaciones ligadas a la revolución industrial inglesa afectasen de forma notable a otros países, el poder económico creciente de la burguesía chocaba en las sociedades de Antiguo Régimen (casi todas las demás europeas, a excepción del Reino Unido y los Países Bajos) con los privilegios de los dos estamentos privilegiados que conservaban sus prerrogativas medievales (clero y nobleza). La monarquía absoluta, como su precedente la monarquía autoritaria, ya había empezado a prescindir de los aristócratas para el gobierno, llamando como ministros a miembros de la baja nobleza, letrados e incluso gentes de la burguesía, como por ejemplo Jean-Baptiste Colbert, el ministro de finanzas de Luis XIV. La crisis del Antiguo Régimen que se gesta durante el siglo XVIII fue haciendo a los burgueses cobrar conciencia de su propio poder, y encontraron expresión ideológica en los ideales de la Ilustración, divulgados notablemente con L'Encyclopédie (1751-1772). Con mayor o menor profundidad, varios monarcas absolutos adoptaron algunas ideas del reformismo ilustrado (José II de Austria, Federico II de Prusia, Carlos III de España), los llamados déspotas ilustrados a quienes se atribuyen distintas variantes de la expresión todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Lo insuficiente de estas tibias reformas quedaba evidenciado cada vez que se mitigaban, postergaban o rechazaban las más radicales, que afectaban a aspectos estructurales del sistema económico y social (desamortización, desvinculación, libertad de mercado, supresión de fueros, privilegios, gremios, monopolios y aduanas interiores, igualdad legal); mientras que las intocables cuestiones políticas, que implicarían el cuestionamiento de la misma esencia del absolutismo, raramente se planteaban más allá de ejercicios teóricos. La resistencia de las estructuras del Antiguo Régimen solamente podía vencerse con movimientos revolucionarios de base popular, que en los territorios coloniales se expresaron en guerras de independencia.

En la ideología de estas revoluciones jugaron un papel importante dos nociones filosóficas y jurídicas íntimamente vinculadas: la teoría de los derechos humanos y el constitucionalismo. La idea de que existen ciertos derechos inherentes a los seres humanos es antigua (Cicerón o la escolástica), pero se asociaba al orden supramundano. Los ilustrados (John Locke o Jean-Jacques Rousseau) defendieron la idea de que dichos derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, por el mero hecho de ser seres racionales, y por ende ni son concesiones del Estado, ni se derivan de ninguna condición religiosa (como la de ser «hijos de Dios»). La secularización de la política no implicaba necesariamente el agnosticismo o el ateísmo de los ilustrados, muchos de los cuales eran sinceros cristianos, mientras otros se identificaban con las posturas panteístas próximas a la masonería. El principio de tolerancia religiosa fue defendido con vehemencia y compromiso personal por Voltaire, cuyo alejamiento de la Iglesia católica le hizo ser el personaje más polémico de la época.

Estos derechos son «derechos naturales», se conciben como anteriores a la ley del Estado por oposición a los «derechos positivos» consagrados por los distintos ordenamientos jurídicos. Los «derechos del hombre» son recogidos en una Constitución («derechos constitucionales») pero no creados por ella. Las constituciones o las declaraciones de derechos explícitamente declaran que tales derechos pertenecen al hombre con carácter universal, y no en virtud de ningún hecho propio o ajeno, o por una condición particular (nacionalidad, lugar o familia de nacimiento, religión, etc.).

Atribuyendo al Estado la inevitable tendencia a arrollar estos derechos (por la corrupción inherente al ejercicio del poder), los ilustrados concibieron garantizar la libertad individual limitándolo mediante una «Constitución Política», prefiriendo el imperio de la ley al gobierno del rey. Aunque podían diferir sobre sus preferencias en cuanto a la definición del sistema político, desde la mayor autoridad del rey hasta el principio de separación de poderes (Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1748) y, en su extremo, el principio de voluntad general, soberanía nacional y soberanía popular (Jean Jacques Rousseau, El contrato social, 1762), entendían que debía regirse por una Ley Suprema que atendiera a las exigencias de la razón y que proporcionara más felicidad pública (o más bien permitiera la búsqueda de la felicidad individual de cada individuo). Tal constitución, en su interpretación más radical, debía ser generada por el pueblo y no por la monarquía o el gobernante, ya que se trata de una expresión de la soberanía que reside en la nación y en los ciudadanos (no en el monarca, como predicaban los defensores del absolutismo desde el siglo XVII: Thomas Hobbes o Jacques-Bénigne Bossuet). Para garantizar el equilibrio de los poderes, el poder judicial habría de ser independiente, y el legislativo ejercido por un parlamento que represente a la nación y sea elegido por el pueblo, o al menos en su nombre, por un cuerpo electoral cuya representatividad podía entenderse más o menos amplia o restringida. Estas formulaciones, basadas en la práctica del parlamentarismo británico posterior a la Gloriosa Revolución de 1688, se convirtieron en el cuerpo doctrinal del liberalismo político.

Fue trascendental la influencia que sobre los teóricos políticos de la Ilustración tuvo ese ejemplo, reconocido en los escritos de Voltaire o Montesquieu. También la Constitución de los Estados Unidos de América (1787), está fuertemente imbuida en la tradición jurídica consuetudinaria británica. La opción por una constitución escrita en vez de consuetudinaria se explica tanto por la influencia de la ideología de la Ilustración en los constituyentes americanos como por el hecho de que el proceso jurídico británico se había producido en el lapso de unos 600 años, mientras que su equivalente estadounidense se produjo en apenas una década. El texto escrito se hizo indispensable para crear todo un nuevo sistema político desde la nada, al contrario del caso británico, que había evolucionado con sucesivas adiciones y decantado con en el paso de los siglos. Se plasmaba en el prestigio de varios textos legales (algunos medievales, como la Carta Magna de 1215, otros modernos como el Bill of Rights de 1689), la jurisprudencia de tribunales con jueces independientes y jurados y los usos políticos, que implicaban un equilibrio de poderes entre Corona y Parlamento (elegido por circunscripciones desiguales y sufragio restringido), frente al que el Gobierno de su Majestad respondía. Las primeras constituciones escritas en Europa fueron la polaca (3 de mayo de 1791) y la francesa (3 de septiembre de 1791). No obstante, el primer documento legal moderno de su tipo (más bien un ejercicio teórico y utopista que no se aplicó) fue el Proyecto de Constitución para Córcega que Jean Jacques Rousseau redactó para la efímera República Corsa (1755-1769). Las primeras españolas aparecieron como consecuencia de la Guerra Peninsular: la redactada en Bayona por los afrancesados (8 de julio de 1808) y la elaborada por sus rivales del bando patriota en las Cortes de Cádiz (12 de marzo de 1812 llamada popularmente Pepa), tomada como modelo por otras en Europa. En Hispanoamérica las primeras constituciones fueron creadas entre 1811 y 1812, como consecuencia del movimiento juntista, que fue la primera fase del movimiento independentista hispanoamericano provocando las guerras coloniales. El Congreso de Angostura, con la inspiración de Simón Bolívar, redactó la Constitución de Cúcuta (o de la Gran Colombia que incluía las actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela) en 1819 y que el Congreso de Cúcuta terminaría proclamando de forma oficial en 1821. Todos estos movimientos formarían parte de lo que se conocería como revoluciones atlánticas o ciclo atlántico.

El árbol de la libertad debe ser regado de vez en cuando con sangre de patriotas y tiranos.

Los ingleses se habían instalado en las Trece Colonias de la costa noroccidental americana desde el siglo XVII. Durante la gran guerra colonial entre Reino Unido y Francia (1756-1763), y que fue correlato americano de la Guerra de los Siete Años europea, los colonos estadounidenses cobraron conciencia de hasta qué punto sus intereses eran divergentes de los de la metrópolis (imposibilidad de recibir un trato equilibrado, o de ascender en el ejército), así como de los límites de la capacidad de esta y de su propio poder. En los años siguientes, ante apremiantes necesidades fiscales, se intentó incrementar la extracción de recursos de las colonias imponiendo tasas sin ningún tipo de control local ni representación en su discusión, tales como la Ley del azúcar y la Ley del sello. Tras el enfriamiento progresivo de relaciones, los colonos y los casacas rojas (tropas británicas llamadas así por el color de su uniforme) tuvieron las primeras refriegas en incidentes menores cuya importancia se magnificaba convirtiéndolos en simbólicos (masacre de Boston, 1770; motín del té, 1773; batallas de Lexington y Concord, 1775). En 1776, en un Congreso Continental reunido en la ciudad de Filadelfia, representantes enviados por los parlamentos locales de las Trece Colonias proclamaron la independencia. La guerra, liderada por George Washington en el lado colonial, que recibió el apoyo internacional de Francia y España, terminó con la completa derrota de los británicos en la batalla de Yorktown (1781). En el Tratado de París de 1783 se reconoció por el Imperio británico la independencia de los Estados Unidos.

Durante los primeros años hubo dudas entre los padres fundadores sobre si las Trece Colonias seguirían cada una su camino como otras tantas naciones independientes, o si formarían una única nación. En un nuevo congreso celebrado otra vez en Filadelfia (1787), acordaron finalmente una solución intermedia, conformando un estado federal con una compleja repartición de funciones entre la Federación y los estados miembros, bajo el mandato de una única carta fundamental: la Constitución de 1787. La Federación, denominada Estados Unidos de América, se inspiró para su creación y para la redacción de su carta magna (sobre todo de las numerosas enmiendas que hubo que añadir progresivamente a los siete artículos iniciales) en los principios fundamentales promovidos por la Ilustración, además de en la práctica política del autogobierno local experimentado durante más de un siglo, e incluso en el ejemplo de un peculiar sistema político indígena americano (la Confederación Iroquesa). El sistema político se basó en un fuerte individualismo y en el respeto a los derechos humanos (aunque en su cultura política se expresaron como derechos civiles), entre los que destacaban las mayores garantías nunca existentes en ningún ordenamiento jurídico anterior a la neutralidad del estado en cuestiones propias de la vida privada y al respeto a las libertades públicas (conciencia, expresión, prensa, reunión y participación política, posesión de armas) y concretamente a la propiedad privada como vehículo para la búsqueda de la felicidad (Life, liberty and the pursuit of happiness). La construcción de la democracia, en muchas de sus implicaciones, como el sufragio universal, no fue de rápida consecución, especialmente en cuanto a los problemas de la esclavitud, que diferenciaba a los estados del norte y el sur; y la relación con las naciones indígenas, por cuyos territorios se expandieron. Las nociones de república e independencia pasaron a ser dos referentes simbólicos de la nueva nación, y durante mucho tiempo, características casi exclusivas frente al resto del mundo.

Jean-Jacques Rousseau (Quentin de la Tour, 1753) es el padre intelectual de las revoluciones de finales del siglo XVIII. Ve en la sociedad corrupta del Antiguo Régimen menos valores que en el buen salvaje (avanzado en su Discours sur les Sciences et les Arts -«Discurso sobre las ciencias y las artes»- y popularizado con la novela Emilio). Su doctrina de Contrato social, basado en ese concepto de bondad natural del hombre, llevará a la búsqueda de la soberanía nacional, y más adelante, de la democracia, pero también está en el origen intelectual del estado uniformador y totalitario de las dictaduras del siglo XX.

Declaración de Independencia de John Trumbull, 1817. Presentación al Congreso Continental por la comisión de los «cinco hombres» de la propuesta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776). Aparecen entre otros Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams y James Wilson. En este texto se aplicaron los valores de la Ilustración a la construcción del primer sistema político contemporáneo. La recepción de esta experiencia en Europa, principalmente en Francia, fue una mezcla de simpatía y paternalismo: el mito del buen salvaje contribuyó a ello, y también la habilidad diplomática del propio Franklin, embajador en París. Los estadounidenses se presentaron a sí mismos como resistentes a la tiranía, con referencias neoclásicas a la antigua República Romana, de la que se verán herederos de allí en adelante (Nueva Roma)

El general y primer presidente George Washington despide al noble francés y también general Gilbert de La Fayette (1784). Al frente de tropas de la monarquía francesa había apoyado la independencia de las Trece Colonias frente a Inglaterra, al igual que hicieron el gobernador español de Luisiana Bernardo de Gálvez y Madrid y el militar francés Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau, en un ajuste de cuentas de la anterior Guerra de los Siete Años. La Fayette, influido por su experiencia americana, fue partidario de las reformas moderadas y de una monarquía constitucional durante la posteriores acontecimientos revolucionarios en Francia.

El británico Thomas Paine tuvo una trayectoria vital ligada a las revoluciones americana y francesa. Expulsado de Inglaterra, también tuvo problemas con el periodo del Terror de Robespierre, y acabó su vida en suelo norteamericano. Fue autor de tres importantes libros: el liberal Common Sense (El sentido común) donde defiende la independencia de Estados Unidos, el polemista The Rights of Man (Los derechos del hombre) respondiendo al ataque a los excesos revolucionarios de Francia de Edmund Burke (quien, por el contrario, había defendido la americana, aunque con argumentos más conservadores que los radicales de Paine); y el anticlerical y volteriano The Age of Reason (La edad de la razón).

¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué demanda? Llegar a ser algo.

Francia había apoyado activamente a las Trece Colonias contra el Reino Unido, con tropas comandadas por el Marqués de La Fayette; pero aunque la intervención fue exitosa militarmente, le costó cara a la monarquía francesa, y no solo en términos monetarios. Sumada a la deuda cuyos intereses ya se llevaban la mayor parte del presupuesto, y en medio de una crisis económica, llevó a la monarquía al borde de la quiebra financiera. Las deposiciones sucesivas de Charles Alexandre de Calonne, Anne Robert Jacques Turgot y Jacques Necker, los ministros que proponían reformas más profundas, hicieron al gobierno de Luis XVI y María Antonieta aún más impopular. El rey, sin apoyo entre la aristocracia que controlaba las instituciones (negativa de la Asamblea de notables de 1787), aceptó como mejor salida convocar a los Estados Generales, parlamento de origen medieval en el que estaban representados los tres estamentos, y que no se reunía desde hacía más de cien años. Durante la elección de los diputados, se habían de redactar cuadernos de quejas, peticiones que representaban el pulso de la opinión de cada parte del país. Siguiendo el argumentario ilustrado, las del Tercer Estado (el pueblo llano o los no privilegiados, cuyo portavoz era la burguesía urbana) pedían que los estamentos privilegiados (clero y nobleza) pagaran impuestos como el resto de los súbditos de la corona francesa, entre otras profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. Una vez reunidos, no hubo acuerdo sobre el sistema de votación (el tradicional, por brazos, daba un voto a cada uno, mientras que el individual favorecía al Tercer Estado, que había obtenido previamente la convocatoria de un número mayor de estos). Finalmente, los diputados del Tercer Estado, a los que se sumaron un buen número de nobles y eclesiásticos próximos ideológicamente a ellos, se reunió por separado para formar una autodenominada Asamblea Nacional.

El 14 de julio de 1789 el pueblo de París, en un movimiento espontáneo, tomó la fortaleza de La Bastilla, símbolo de la autoridad real. El rey, sorprendido por los acontecimientos, hizo concesiones a los revolucionarios, que tras la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la eliminación de las cargas feudales, en lo relativo a la forma de gobierno solo aspiraban a establecer una monarquía limitada como la británica, pero con una Constitución escrita. La Constitución de 1791 confería el poder a una Asamblea Legislativa que quedó en manos de los más radicales (los miembros de la Constituyente aceptaron no poder ser reelegidos) y profundizó las transformaciones revolucionarias. Tras el intento de fuga del rey, este quedó prisionero, y en 1792 la Francia revolucionaria tubo de rechazar la invasión de una coalición de potencias europeas, decididas a aplastar el movimiento revolucionario antes de que el ejemplo se contagiase a sus territorios. La eficacia del ejército revolucionario, motivado por el patriotismo (La Marsellesa, La patrie en danger -La patria en peligro-, Levée en masse -Leva en masa-) y la defensa de lo conquistado por el pueblo, frente a los desmotivados ejércitos mercenarios, cuyos oficiales no lo eran por mérito, sino por nobleza, demostró ser suficiente para la victoria. En el interior, la revuelta del 10 de agosto de 1792, protagonizada por los sans culottes (la plebe urbana de París) forzó a la Asamblea a sustituir al rey por un Consejo provisional y convocar elecciones por sufragio universal a una Convención Nacional, que dominaron los jacobinos. Su política de supresión de toda oposición, el llamado Terror (1793-1795), eliminó físicamente a la oposición contrarrevolucionaria (muy fuerte en algunas zonas, representada en las Guerras de Vendée y de los Chaunes) así como a los elementos revolucionarios más moderados (girondinos), mientras los que pudieron huir (nobles y clérigos refractarios, que no habían aceptado jurar la constitución civil del clero) salían al exilio. Se estableció un régimen político republicano, que transformó incluso el calendario, establecía un sistema de precios y salarios máximos (ley del máximum general) y controlaba todos los aspectos de la vida pública mediante el Comité de Salud Pública dirigido por Maximilien Robespierre. El número de ejecuciones, por el igualitario método de la guillotina fue muy alto, e incluyó al rey y a la reina, a los girondinos (como Jacques Pierre Brissot y Nicolas de Condorcet), así como a varios de los propios jacobinos, como Georges-Jacques Danton, y a un gran científico, Antoine Lavoisier (en ocasión de su condena, se dijo: la revolución no necesita sabios). Un golpe de estado (conocido como reacción thermidoriana, por el nombre en el nuevo calendario del mes en que se produjo) acabó físicamente con Robespierre y su régimen e instauró un sistema mucho más moderado: el Directorio (1795-1799).

La Revolución francesa asentó así un modelo de proceso revolucionario dividido en fases: iniciada con una revuelta de los privilegiados, pasa por una fase moderada y una fase radical o exaltada para acabar con una reacción que propicia la plasmación de un poder personal. Las expresiones, comunes en la historiografía, destacan por su similitud con las fases en que se dividió la Revolución rusa. Georges Lefebvre señala tres fases en la primera parte de la revolución: aristocrática, burguesa y popular. Para Karl Marx (en su estudio comparativo que tituló El 18 Brumario de Luis Bonaparte), el proceso de la revolución de 1789 fue ascendente, mientras que el de la de 1848 fue descendente.

Para Hannah Arendt, mientras que la Independencia de los Estados Unidos sería un modelo de revolución política, y de ahí su continuidad, la Revolución francesa sería un modelo de revolución social, y de ahí su fracaso, como el de las revoluciones que siguen su modelo (especialmente la rusa); pues (como planteaba ya Alexis de Tocqueville) los logros políticos de la libertad y la democracia solamente se consolidan cuando son el resultado de procesos sociales y económicos anteriores, y no cuando se plantean como requisitos previos para conseguir estos.

La analogía entre los periodos de la historia de Roma (Monarquía-República-Imperio) y los mucho más efímeros de la Revolución de 1789 (repetidos en la evolución posterior de la historia de Estados Unidos) no dejó de ser tenida en cuenta por los propios contemporáneos, que no solo se inspiraban en la antigüedad grecorromana para el arte neoclásico, sino también para su sistema político y sus símbolos (gorro frigio, fasces, águila romana, etc.).

En ese contexto se inició la carrera de Napoleón Bonaparte, un militar proveniente de una familia de provincias que nunca hubiera conseguido ascender en el ejército de la monarquía, y que se convirtió en un héroe popular por sus campañas en Italia y en Egipto y Siria. En 1799 se sumó al golpe de estado del 18 de brumario (nombrado por la fecha en que se llevó a cabo el golpe según el calendario republicano francés) que derribó al Directorio e instauró el Consulado, del que fue nombrado primer cónsul para, en 1804, proclamarse Emperador de los franceses (no de Francia, en una sutil diferenciación con el régimen monárquico que pretendía mantener los ideales republicanos y de la revolución). En sus años en el poder (hasta 1814, y luego el breve periodo de los cien días de 1815), Napoleón consiguió dejar un extenso legado. Consciente de que no podía retomar el Derecho del Antiguo Régimen, pero sumergido en el marasmo de la atropellada y caótica legislación revolucionaria, dio la orden de compendiar todo ese legado jurídico en cuerpos legales manejables. Nació así el Código Civil de Francia o Código Napoleónico, inspiración para todos los demás estados liberales, y que contribuyó a propagar la Revolución en cuanto superestructura jurídica que expresaba la sociedad burguesa-capitalista. Le siguieron después un Código de Comercio, un Código Penal y un Código de Instrucción Criminal, este último antecedente del derecho procesal moderno. Emprendió una serie de reformas administrativas y tributarias, que eliminaron privilegios y fueros territoriales a favor de una nación unitaria y centralizada, que concebía como un Estado de Derecho (en sus propias palabras: el hombre más poderoso de Francia es el juez de instrucción). Para sustituir a la antigua nobleza creó la Legión de Honor, la más alta distinción del Estado, que reconocía no el privilegio de cuna o la riqueza, sino el mérito personal. Su círculo de confianza, compuesto por parientes como sus hermanos José o Jerónimo, y generales como Joaquín Murat o Carlos XIV Juan de Berbadotte, terminaron ocupando tronos europeos. Frente a la descristianización emprendida en El Terror, aprovechó la sumisión del papado para la firma de un Concordato que ponía el clero bajo control estatal, pero garantizaba la continuidad del catolicismo como religión de Francia, pretendiendo simbolizar con ello la reconciliación de los franceses. El régimen político, jurídico e institucional napoleónico, reconducción en un sentido autoritario de los ideales revolucionarios de 1789, se transformó en modelo para muchos otros por todo el mundo.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. Con una voluntad universalista e ilustrada, supuso una invitación a la extensión de las ideas revolucionarias a las demás naciones.

Ejecución de Luis XVI, 21 de enero de 1793. La ejecución por su pueblo de un rey que según todo el ideario político de su tiempo, tenía poderes absolutos, causó un impacto enorme, ya con todas las monarquías europeas solidarizaron en guerra contra la Revolución.

Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David, 1801. Hijo de la Revolución, de ideario igualitarista (se dice que ponía en la mochila de cada soldado el bastón de mariscal), plasmó los ideales revolucionarios en una nueva institucionalidad política, administrativa y jurídica.

El tres de mayo de 1808 en Madrid, por Francisco de Goya, 1814. La lucha entre las fuerzas napoleónicas y los defensores del Antiguo Régimen obligó a los pueblos europeos a tomar partido no solo militar, sino también ideológico, e ingresar así a la Edad Contemporánea.

Con una represión cada vez mayor hacia los mulatos y negros en la colonia francesa de Saint-Domingue, empezó a darse las primeras insurrecciones entre 1748 y 1790. El 14 de agosto de 1791, se celebró la ceremonia de Bois Caïman, organizada por el sacerdote vudú Dutty Boukman, que termina con la orden de levantarse de forma organizada. Esto provocó que pocos días después comenzaran una sangrienta masacre en el norte de la isla. A la muerte de Boukman en noviembre del mismo año, se da la abolición de la esclavitud en 1792 por Léger-Félicité Sonthonax, en parte debido a la búsqueda de aliados para combatir contra las tropas españolas y británicas.

Con la llegada del general Toussaint Louverture al mando de un puñado de soldados, logró retener a las tropas británicas e invadir la parte española de la isla, consiguiendo el poder de la colonia. Esto llevó a que Napoleón enviara a 20.000 efectivos encabezados por Charles Leclerc a restablecer su dominio en la isla (1801). Toussaint respondió a la reconquista francesa con la quema de tierra y empezando una guerra de guerrillas. En 1802, el revolucionario le ofrece su capitulación con la condición de quedar libre y de que sus tropas se integraran en el Ejército francés. Leclerc logra capturar a Toussaint y lo envía a Francia para ser aprisionado. Pese a que este fue capturado, Jean-Jacques Dessalines dirigió la rebelión, iniciando una ofensiva que termina con la decisiva batalla de Vertières (1803), cuya victoria termina con la proclamación de la independencia del país (1804), proclamándose como el Imperio de Haití y declarando a Dessalines como Jacques I de Haití.

Después del exilio de la Corte portuguesa por la invasión de las tropas francesas dirigidas por Napoleón I (1807), estableciéndose en Río de Janeiro, Juan VI, en reemplazo de su madre incapacita María I, decidió elevar a Brasil de colonia a reino (1808), formándose el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve (1815).

En 1820, cuando estalla la Revolución liberal en Portugal, las Cortes portuguesas obligan a la familia real portuguesa a regresar a Lisboa. Sin embargo, antes de salir, el rey Juan VI nombra a su hijo mayor, Pedro de Alcántara Bragança, conocido como Pedro IV, como príncipe regente de Brasil (1821). Las Cortes portuguesas intentaron transformar a Brasil en una colonia una vez más, privándolo de los derechos que poseía desde 1808, provocando el rechazo de los brasileños. El principal líder de la oficial portuguesa, el general Jorge Avilés, obligó al príncipe a renunciar pero este se rehusó por su posición a favor de la causa brasileña. Después de la decisión de Pedro a desafiar a las Cortes, cerca de dos mil hombres dirigidos por el mismísimo Jorge Avilés se amotinaron antes de centrarse en el Monte Castelo, que pronto fue rodeado por 10 000 brasileños armados, dirigidos por la Guardia Real de la Policía. Los liberales radicales se mantuvieron activos: por iniciativa de Joaquim Gonçalves Ledo, fue dirigida una representación a Pedro para exponerle la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente. El príncipe decretó su convocatoria el 13 de junio de 1822. La presión popular llevaría la convocatoria adelante. José Bonifácio resistió a la idea de convocar a la Constituyente, pero fue obligado a aceptarla. Intentó desacreditarla, proponiendo elecciones directas, lo que acabó prevaleciendo contra de la voluntad de los liberales radicales, que defendían la elección indirecta. Después de esto, José Bonifácio fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores del Reino. Bonifácio estableció una relación amistosa con Pedro, que comenzó a considerar al experimentado estadista como su mayor aliado.

Pedro partió a São Paulo para asegurarse la lealtad de la provincia a la causa brasileña. Llegó a su capital el 25 de agosto y permaneció allí hasta el 5 de septiembre. Cuando regresó a Río de Janeiro el 7 de septiembre, recibió dos cartas, una de José Bonifácio, que aconsejaba a Don Pedro a romper con la metrópoli, y otra de su esposa, María Leopoldina, que apoyaba la proclamación de independencia. El príncipe se enteró de que las Cortes habían anulado todos los actos del gabinete y retirado el poder restante que todavía tenía. Pedro se volvió hacia sus compañeros y con la frase de «¡Independencia o muerte!» (evento conocido como Grito de Ipiranga), rompió los lazos políticos con Portugal. El 12 de octubre de 1822, en el Campo de Santana, el príncipe Pedro fue proclamado como Pedro I, emperador constitucional y Defensor Perpetuo de Brasil. Asimismo, fue el inicio del reinado de Pedro y del Imperio de Brasil.

Consolidado el proceso en la región sudeste de Brasil, la independencia de las otras regiones de la América portuguesa fue conquistada con relativa rapidez. Contribuyó a este apoyo diplomático y financiero de Gran Bretaña. Sin un ejército y sin una Armada, se hizo necesario reclutar mercenarios y oficiales extranjeros. Así se ahogó la fortaleza portuguesa en las provincias de Bahía, Maranhão, Piauí y Pará. El proceso militar se completó en 1823, dejando adelante la negociación diplomática del reconocimiento de la independencia de las monarquías europeas. Brasil negoció con Gran Bretaña y accedió a pagar una indemnización de 2 millones de libras esterlinas a Portugal en un acuerdo conocido como el Tratado de Río de Janeiro. Y así la independencia brasileña se mantuvo definitivamente.

Pedro I, primer emperador del Imperio de Brasil.

José Bonifácio, una de las figuras más importantes durante el proceso de independencia brasileña.

La parte de América sometida desde el siglo XVI al dominio colonial español y que entre el siglo XVII y comienzos del XVIII había pasado por una situación crítica de descontrol externo (la actividad de los corsarios, contrabando generalizado e intervención de otras potencias europeas, destacadamente Inglaterra) mientras se asentaba un cierto autogobierno local en cuestiones internas; para mediados del siglo XVIII ya se había estabilizado. La estructura social era la de una pirámide de castas en la que, por encima de la gran mayoría de indígenas, mestizos, mulatos y negros (cuya opinión no contaba, y tampoco contó en el proceso de independencia), se alzaba una próspera clase de hacendados y mercaderes españoles nacidos en Hispanoamérica (los criollos), que cada vez soportaba peor las numerosas trabas administrativas, legales, burocráticas o mercantiles impuestas por la metrópolis (como la alcabala), y la práctica que reservaba comúnmente los altos cargos a peninsulares nombrados en la lejana Corte. Los criollos buscaban no tanto emanciparse como cambiar en su beneficio las relaciones de poder; solo una minoría ideologizada de exaltado, buena parte agrupados en logias masónicas como la Logia Lautarina, tenían la independencia como uno de sus propósitos. Las reformas ilustradas que desde Carlos III fueron relajando el monopolio comercial de Cádiz en beneficio de otros puertos peninsulares o de países neutrales (Decretos de libertad de comercio con las colonias americanas, 1765, 1778 y 1797), no fueron consideradas suficientemente atractivas. Otras propuestas más radicales, que pretendían una reestructuración del sistema virreinal dotando a los virreinatos americanos de cierto grado de autonomía, no fueron tenidos en cuenta por las estructuras de poder de la monarquía. Las numerosas expediciones españolas que durante el siglo XVIII recorrieron el continente con el objetivo de aumentar control sobre el territorio a partir del conocimiento de la zona no tuvieron el resultado deseado.

La independencia no se inició a partir de rebeliones indigenistas, como la promovida por Túpac Amaru II en Perú (1780-1782); sino que el desencadenante del proceso fue el cautiverio de Fernando VII al inicio de la Guerra de Independencia Española (1808). Napoleón Bonaparte envió emisarios a Hispanoamérica para exigir el reconocimiento de su hermano José I Bonaparte como rey de España después de las Abdicaciones de Bayona. Las autoridades locales se negaron a someterse, por razones tanto externas como internas. Externamente era evidente la debilidad de la posición francesa en ese continente (fracasos de Napoleón en retener la Luisiana, vendida a Estados Unidos en 1803, y Haití, independizado en 1804) frente a la más efectiva presencia británica (invasiones inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807) que gracias a su predominio naval y económico, y a la habilidad con que dosificó su apoyo político a las nuevas repúblicas, terminó convirtiéndose en la potencia neocolonial de toda la zona, y de hecho el principal beneficiario de la disgregación del Imperio español. Internamente existía la presión de una movilización popular muy similar a la que simultáneamente estaba produciéndose en la Península, a la que se añadía en este caso el sentimiento independentista (primero minoritario pero cada vez más extendido entre los criollos). El movimiento juntista, en nombre del rey cautivo o invocando el poder nacional soberano (en consonancia con la ideología liberal) organizó Juntas de Gobierno convocadas en cada capital de gobernación o virreinato, aprovechando la ocasión para introducir reformas económicas, incluyendo la libertad de comercio o la libertad de vientres. Las Juntas hispanoamericanas no tuvieron una integración, como sí las peninsulares, en las nuevas instituciones que se formaron en Cádiz (Regencia y Cortes de Cádiz), y las autoridades enviadas por estas para restablecer la normalidad institucional en América no fueron recibidas con normalidad. Los elementos más fidelistas o realistas se enfrentaron a los juntistas, mediante maniobras políticas (arresto del virrey José de Iturrigaray en México) o incluso abiertamente y por mano militar (enfrentamiento entre Francisco de Miranda y Domingo de Monteverde en Venezuela o José Gervasio Artigas y Francisco Javier de Elío en la Banda Oriental), sobre todo tras la victoria del bando patriota en la Guerra de Independencia Española, que trajo como consecuencia la reposición en el trono de Fernando VII (1814). En consonancia con la política de restauración absolutista emprendida en la Península, se inició una movilización militar para abatir el movimiento insurgente de las colonias, cada vez más emancipadas de hecho. Los patriotas hispanoamericanos quedaron definitivamente abocados a luchar inequívocamente por la independencia, al ser evidente que tanto la libertad política como la económica estaba vinculada a ella y no podría conseguirse como concesión del gobierno absolutista de Fernando VII. Se formaron ejércitos, y en campañas militares de varios años, los caudillos libertadores consiguieron acabar con la presencia española en el continente, muy debilitada y no eficazmente renovada (el cuerpo expedicionario reunido en Cádiz en 1820 no embarcó a su destino, sino que se utilizó por el militar liberal Rafael de Riego para forzar al rey a someterse a la Constitución durante el llamado trienio liberal). La independencia hispanoamericana fue así, a la vez, tanto una de las principales consecuencias como una de las principales causas de la crisis final del Antiguo Régimen en España.

La Revolución de Mayo (1810) derrocó al último virrey en las actuales Argentina y Uruguay (que se unió a la revolución con el Grito de Asencio, 1811), y en plena guerra, se declara independiente (1816). Más tarde y a pesar de no tener el apoyo del gobierno de Buenos Aires, José de San Martín invadió Chile a través de los Andes (1817), y desde allí, con el apoyo del gobierno de Bernardo O'Higgins y del militar británico Thomas Cochrane, se embarcó rumbo a Perú (1820), conectándose con las fuerzas dirigidas por Simón Bolívar. Bolívar había desarrollado previamente exitosas campañas (batallas de Carabobo, 1814 y Boyacá, 1819) por la zona que pasó a denominarse Gran Colombia (conformadas por las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá); aunque no logró el triunfo decisivo hasta que uno de sus lugartenientes, el Mariscal José de Sucre derrotó al último bastión realista enclavado en la zona de Perú y Bolivia (denominada así en su honor) en las batallas de Pichincha (1822) y Ayacucho (1824). Paralelamente, en México se desarrolló un movimiento revolucionario propio, que con el debatido Grito de Dolores (1810), desencadenó levantamientos armados dirigidos por José María Morelos y Vicente Guerrero que llevó a la proclamación de la independencia por Agustín de Iturbide, nombrado Emperador (1821), título derivado de la posibilidad, ofrecida a Fernando VII y rechazada por este, de restablecer la monarquía española en América del Norte de una manera pactada, con un título imperial y sin competencias efectivas. También San Martín había propuesto una solución semejante (cuyo título hubiera derivado en un descendiente inca con la propuesta rioplatense del Plan del Inca), a la que renunció ante la radical oposición de Bolívar, firme partidario del republicanismo y de la total desvinculación de cualquier lazo con España (Entrevista de Guayaquil, 26 de julio de 1822).

A pesar de los ideales panamericanos de Simón Bolívar, que aspiraba a reunir a todas las repúblicas a semejanza de las Trece Colonias, estas no solo no se reunieron, sino que siguieron disgregándose. La Gran Colombia se disolvió en 1830 por la separación de Venezuela y Ecuador, quedando formado la República de la Nueva Granada. Por su parte Uruguay, provincia oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata y provincia Cisplatina durante la ocupación luso-brasileña, se independizó de su núcleo central, Argentina y del Imperio del Brasil en 1828 (Convención Preliminar de Paz), quedando consolidado en 1830. La independencia de Bolivia lo desvinculó tanto de Argentina, que previamente había aceptado la no incorporación de Potosí, que estaba prevista, y de Perú al declararse la República de Bolívar (1825). Años después, en un intento por crear una Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), terminó con su derrota militar a manos de las tropas chilenas y de los restauradores peruanos, provocando la disolución de la confederación. Las Provincias Unidas del Centro de América (independizadas pacíficamente de España en 1821, anexadas a México en 1822) se independizaron del Primer Imperio mexicano al transformarse este en república (1823) para formar la República Federal de Centroamérica, que a su vez se disolvió en las actuales Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua entre 1838 y 1840, años después de la guerra civil de 1826-1829. El Haití Español (actual República Dominicana), independizado en 1821 y que pretendía quedar incorporada a la Gran Colombia, terminó anexada por fuerzas haitianas en 1822, independizándose de Haití en 1844. Paraguay, que había iniciado su andadura independiente en 1811 sin oposición efectiva tras fracasar el intento rioplatense de incorporarlo (Tratado confederal entre las juntas de Asunción y Buenos Aires, 1811), permaneció ajeno a esas unificaciones y divisiones, al igual que Chile.

El republicanismo hispanoamericano no construyó opciones políticas democráticas, y la igualdad se veía (en términos similares a los de Tocqueville) como una amenaza al equilibrio social de una ciudadanía en precaria construcción. Las luchas internas entre federalistas y centralistas caracterizaron las primeras décadas del siglo XIX, seguidas por las que dividieron a liberales y conservadores.

El cura Hidalgo, precursor de la independencia de México.

Simón Bolívar, el más decisivo de los libertadores en Hispanoamérica.

José de San Martín, desde Argentina ejerció un papel de similar importancia.

La denominada era de las revoluciones extendió el ejemplo estadounidense y francés. En algunos casos, de forma simultánea a estas y con mayor o menor éxito, como ocurrió en algunas ciudades autónomas de Europa (Lieja en 1791, por ejemplo). En la primera mitad del siglo XIX se han determinado una serie de ciclos revolucionarios, denominados por el año de inicio (1820, 1830 y 1848).

La Revolución de 1820 o ciclo mediterráneo se inició en España (la sublevación o pronunciamiento de Rafael de Riego frente al cuerpo expedicionario que iba a embarcarse para América, 1 de enero de 1820) y se extendió, por un lado a Portugal, que en las llamadas Guerras Liberales -revolución de Oporto-, el 24 de agosto de 1820 se obliga al gobierno portugués a regresar de Brasil en una guerra civil en la que, al contrario que en el caso de la independencia hispanoamericana, fue en la metrópoli donde los elementos más liberales controlaron la situación en perjuicio de la rama más tradicionalista de la dinastía; y por otro a Italia donde sociedades secretas, como los carbonarios, inician levantamientos nacionalistas contra las monarquías austríaca en el norte y borbónica en el sur, proponiendo la española Constitución de Cádiz como texto aplicable para sí mismos. De un modo menos vinculado, también se sitúa cronológicamente próxima la sublevación de los griegos iniciada en 1821, que se emanciparon del Imperio otomano en 1829 con el decisivo apoyo de las potencias europeas (principalmente Francia, Inglaterra y Rusia), proclamando el Estado Griego. Significativamente fueron las mismas potencias (con la excepción de Inglaterra y la adición de Austria y Prusia) quienes protagonizaron activamente la contrarrevolución para sofocar conjuntamente, mediante la Santa Alianza los brotes revolucionarios que podían amenazar la continuidad de las monarquías absolutas, y lo siguieron haciendo hasta 1848.

La revolución de 1830, iniciada con las tres gloriosas jornadas de París en que las barricadas llevan al trono a Luis Felipe de Orleans, se extiende por el continente europeo con la independencia de Bélgica y movimientos de menor éxito en Alemania, Italia y Polonia. En Inglaterra, en cambio, el inicio del movimiento cartista opta por la estrategia reformista, que con sucesivas ampliaciones de la base electoral consiguió aumentar lentamente la representatividad del sistema político, aunque el sufragio universal masculino no se logró hasta el siglo XX. El doctrinarismo fue la ideología que exprese esa moderación del liberalismo.

La era de la revolución se cerrará con la revolución de 1848 o primavera de los pueblos. Fue la más generalizada por todo el continente (iniciada también en París y difundida por Italia y toda Europa Central con una velocidad pasmosa, solo explicable por la revolución de los transportes y las comunicaciones), e inicialmente la más exitosa (en pocos meses cayeron la mayor parte de los gobiernos afectados). Pero, en realidad, estos movimientos revolucionarios no condujeron a la formación de regímenes de carácter radical o democrático que lograran suficiente continuidad, y en la totalidad de los casos la situación política se recondujo en poco tiempo hacia la moderación. En el caso de Francia, una insurrección logró derrocar a la monarquía reinante, dando paso a la Segunda República, que duraría hasta el golpe de estado de 1851, del que se instauraría el Segundo Imperio con Napoleón III (1852-1870); mientras que en Italia, después del estallido de la Primera Guerra de la Independencia Italiana, dio paso al comienzo de la unificación del país, que no culminaría hasta 1870; por otro lado en Alemania la revolución duró hasta 1849, y pese a su fracaso parcial, fue el precedente directo de la eventual disolución de Confederación Germánica (1866), del que abrió el debate sobre como llevar a cabo el proceso de unificación alemana (cuestión alemana).

A partir de este momento clave, localizado a mediados del siglo XIX y que Eric Hobsbawm denomina la era del capital, las fuerzas históricas cambian de tendencia: la burguesía pasa de revolucionaria a conservadora y el movimiento obrero comienza a organizarse; aunque sin duda los más capaces de movilizar a las poblaciones serán los movimientos nacionalistas.

Fuera del mundo occidental, aunque no puede hablarse de movimientos revolucionarios desencadenados por causas socioeconómicas similares (revolución burguesa), sí se suele a veces utilizar el término revoluciones para designar a uno u otro de los diferentes movimientos occidentalizadores o modernizadores que se implantaron con mayor o menor éxito en uno u otro país, y que estaban inspirados de un modo más o menos lejano en la idea de progreso, la Ilustración o alguna referencia más o menos explícita a alguno de los ideales de 1789. Generalmente, en ausencia de base social, fueron promovidos desde el poder o círculos próximos a él, y explícitamente condenaban lo que de desorden o desestabilización pudiera tener el término revolucionario: Era Meiji en Japón (1868), la fallida Rebelión de los cipayos en India (1857), los denominados Jóvenes Otomanos y Jóvenes Turcos en el Imperio otomano (1871 y 1908), rebeliones como la Taiping (1850) y de los bóxers (1900-1901) demostró el descontento social que más tarde desencadenó el levantamiento de Wuchang en 1911 que abolió el Imperio chino (Revolución de Xinhai), distintas iniciativas de reforma del Imperio ruso (como la abolición de la servidumbre de 1861) etc.; y que llegaron cronológicamente hasta la Primera Guerra Mundial.

El Romanticismo es la superación de la razón como método de conocimiento, en beneficio de la intuición y el sentimiento compartido (endopatía). En lugar de al individuo sujeto de derechos universales, concibe a las personas singulares, vinculadas en comunidades naturales: los pueblos (concepto cultural propio del romanticismo alemán -volk, pueblo, y volkgeist, espíritu del pueblo-) y las naciones (tal como la entendían los liberales franceses, la comunidad política basada en la voluntad). Si la Ilustración entendía que la reunión de los hombres origina la sociedad, el romanticismo invierte los términos, negando la existencia de un hombre en estado de naturaleza. Románticos son tanto el tradicionalismo reaccionario como el nacionalismo revolucionario. Los primeros (Louis de Bonald, Joseph de Maistre) conciben el pueblo como una realidad histórica, anclada en el pasado y cuyos miembros vivos no pueden decidir su destino ni arrogarse derechos que no tienen, como tomar decisiones contra sus instituciones, costumbres y valores. Los segundos (Giuseppe Mazzini) se atreven a cambiar el mundo y remover fronteras seculares con tal de que incluyan a individuos de un único pueblo, que deberá ser soberano, independiente de cualquier autoridad que no emane de él mismo y libre para decidir su destino.

El prerromanticismo había surgido en la segunda mitad del XVIII (Las desventuras del joven Werther de Goethe, o la novela gótica de Horace Walpole), coincidiendo con el predominio del neoclasicismo, de modo que aunque uno es reacción contra el otro, hay quien afirma que son dos fases de un mismo movimiento intelectual. La revolución se identificó con las virtudes heroicas de la Antigüedad clásica expresadas pictóricamente en el neoclasicismo de Jacques-Louis David (Juramento de los Horacios, retratos de Napoleón).

La literatura del Romanticismo se llenó de tipos literarios atormentados por las pasiones, en lucha constante contra una sociedad que se niega a dar libertad al individuo. Los ingleses Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley representaron el ideal romántico no solo en la literatura, sino en su tempestuosa vida y temprana muerte. Otros autores románticos fueron el francés Victor Hugo (que provocó en el estreno de Hernani una verdadera batalla campal entre los románticos y los clásicos), el ruso Aleksandr Pushkin, el italiano Alessandro Manzoni, el español Mariano José de Larra o el estadounidense Edgar Allan Poe. La exploración de las antiguas tradiciones populares (el folklore), produjo recopilaciones de cuentos como la de los Hermanos Grimm, o la versión definitiva del ciclo mitológico de Finlandia en el moderno Kalevala copilado por Elias Lönnrot.

Nacida de la evolución sombría de la última etapa de Francisco de Goya, la pintura romántica se inauguró en Francia con el escándalo de La balsa de la Medusa (Théodore Géricault, 1822), debido no solo a su técnica, sino porque fue interpretada como una metáfora del hundimiento de Francia bajo el gobierno de Carlos X. La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix proporcionó el emblema icónico de la revolución. La música romántica, a partir de las últimas obras de Ludwig van Beethoven, se encuentra en Héctor Berlioz, Nicolás Paganini, Fryderyk Chopin o Robert Schumann, que superaron las convenciones del clasicismo musical con mayores libertades compositivas y acentuando los efectos musicales sobre la forma. Giuseppe Verdi o Richard Wagner aprovecharon las enormes posibilidades de la música, y sobre todo de la ópera como espectáculo total, para mover las emociones colectivas con el nacionalismo musical.

El idealismo racionalista e ilustrado del criticismo kantiano se verá conducido al romanticismo por el denominado idealismo alemán de Fichte, Schelling y Hegel (quien identificará el espíritu absoluto con el Estado prusiano). Su expresión en el derecho fue la Escuela histórica del Derecho de Friedrich Karl von Savigny, quien propugnaba la necesidad de encontrar el verdadero Derecho Alemán, expurgando el a su juicio extranjero e intruso Derecho Romano.

El equilibrio europeo buscado desde el Tratado de Westfalia (1648) hasta el Tratado de Utrecht (1714) caracterizó las relaciones internacionales del siglo XVIII; superada la época de las hegemonías española (1521-1648) y francesa (1648-1714). Mientras Inglaterra consolidaba su supremacía naval (que la permitió adquirir una red de enclaves estratégicos en islas y puertos seguros en todos los océanos, además de su gradual penetración territorial en la India), en el continente europeo, del que prefería orgullosamente desentenderse cuando le era posible, procuraba mantener el equilibrio entre los posibles bloques de potencias que amenazaran con imponerse sobre los demás. El más obvio, formado por España, Francia y los reinos italianos de la casa de Borbón (vinculados por los Pactos de Familia), no siempre fue efectivo. En Europa Central, la rivalidad entre Austria y Prusia las neutralizó mutuamente; mientras que el ascenso del Imperio ruso benefició a ambas en los denominados repartos de Polonia. El Imperio otomano, tras el fracaso del segundo sitio de Viena (1683), dejó de ser una amenaza para Europa Central y a lo largo del siglo XVIII pasó a convertirse en una potencia declinante (el hombre enfermo de Europa), que perdía paulatinamente el control efectivo sobre sus provincias periféricas.